| 第1話 「風の少女」 | ||

| 名台詞 | 「エミリー、勇気を持つんだ。私がいなくなることを恐れてはいけない。お前はこれから明日に向かっていくつものドアを開けるだろう。世界は愛で一杯だ、春は何処にでもやってくる。」 (ダグラス) |

名台詞度 ? |

| エミリーの父ダグラスは自分の生命が尽きかかっていることを娘に打ち明けると、エミリーはそんなのは嫌だと父にすがって泣く。だがこれは運命として変えられないと言う事を父は理解していたのだろう、泣き叫ぶ娘に向かってこう言い聞かせるのだ。 もちろんこれはこの物語の主題となり、またこれからの人生を歩んで行くエミリーの心の支えの言葉となり、またあるときはその言葉が信じられなくなって自問自答を繰り返す言葉でもあるに違いない。この台詞は今後何度か回想で流され、その都度物語の方向性を維持する役割を持つ台詞なのだろう。その予想通り、既にこの第一話で何度か回想シーンとして流されて主人公エミリーの心を奮い立たせ、物語の方向性を維持する役割を負った。もちろん父ダグラスが直接言うこのシーンでは、この物語の方向性が定まることとなる。 「父がいなくなる」という現実、だがそれはいつの日か必ずやってくることでそれを恐れたら生きていけないという運命。それをしっかりと示唆した上で11歳の少女である娘がどう生きるべきかを上手く訴えていると思う。こんな台詞をなんの迷いも無しにいえる父になりたい。 それにこの台詞の最後は、「赤毛のアン」でも一貫していた論理だ。こんなところに同じ原作者の物語であることがうまく強調されている辺り、制作者側の心憎い演出を感じる部分でもあるのだ。 |

||

| 名場面 | くじ引き。 | 名場面度 ? |

| 父を失ったエミリーを誰が引き取り、誰が養育するのか。集まった親類達は長い話し合いを持っても互いにこの娘の押し付け合いをするだけで一向に結論が出ない。そこで叔母の一人から「くじ引きで決めたらどうか」という提案がなされる。これは即座に実行に移され、エミリーは叔父や叔母の名が書かれたくじを引かされることになる。 まるでエミリーの運命を示唆するかのような雷鳴の中、エミリーは震えた手でそのくじの一枚を引く。同時に振り返り少しずつエミリーに近付くエリザベス、エミリーは折りたたまれた紙を開くとそのエリザベスの顔を見てしまう…そう、エミリーが引いたくじにはエリザベスの名が書かれていたのだ。「誰の名が書いてあるのか」と問う親類の声に「その必要は無い」と答え、エリザベスはエミリーからくじの紙を取り上げる。「あなたのことはマレー家の当主である私が責任を取るしかないでしょう」と、エリザベスは自分がエミリーを引き取ることを宣言する。 もちろんこのシーンは主人公がどうなるかという重要なシーンで、それなりに印象深く仕上げる必要があろう。結論が出ない時にくじ引きで決めるという提案は、現実の世の中と比べても現実的だという事で印象に残る。またこの大事な光景に合わせて天候が崩れて雷が鳴るというのも、「ご都合主義」というツッコミを入れるのも忘れてこの運命のシーンを盛り上げる重要な要素となる。このように物語の起伏を上手くつけて、この運命的なシーンを印象付けるのに成功したと思われるシーンだ。 エミリーの気持ちはまさにこの屋外の天候の通りだろう、いつ止むか分からない雨、とどろく雷鳴は彼女の大声を出して泣き出したいであろう心境そのものだ。。 |

||

| 感想 | メーテルキターーーーーーーーーーーー!!!!! 組長先生キターーーーーーーーーーーー!! いや、もうメーテルの声を聞いたときは本当に感激したね。「こんにちはアン」が終わってからメーテルの声から遠ざかっていて、ちょっと寂しかったもんで。あと組長先生、この人のお兄ちゃんは銭形のとっつあんだけど、この人本人はやっぱりなにかと「園長です」って言い返す組長先生が一番印象に残ってる。「クレヨンしんちゃん」の名物キャラクターをあそこまで上手く演じてくれているという意味で凄い人だ。 それは置いておいて、最初から「どっかで見たような展開だなー」と思って見ていたんだけど、何かと思ったらこの展開はまさしく「ポリアンナ物語」だ。元気な少女といかにも病弱って感じの父親、そして意味深い言葉を遺してこの世を去る父、娘を引き取る怖そうなおばさんって、「ポリアンナ物語」まんまじゃん。ま原作ベースで言うと後から出てきたのは「ポリアンナ物語」の方なんだけど…「ポリアンナ物語」は作者がモンゴメリに対抗したんじゃないかと思われる節もあり、似たような物語になったのは仕方ないだろう。で「これでエミリーがよかったを探し出したらまんまポリアンナだ」と思っていた矢先にメーテルだし、これで引き取るおばさんの声が鉄郎だったら笑うしかなかったぞ。 第一話は「世界名作劇場」シリーズのような「つかみはOK」的な展開でなく、いきなり本編に入って殺伐とした物語を展開してきた。このノリがどう変化して行くのか、今後の物語に期待だ。 |

|

| 第2話 「マレー家の誇り」 | ||

| 名台詞 | 「髪を切られても気持ちは変わらないわ。おばさんがマレー家を愛しているように、私もずっとお父さんを愛しているわ。自分の生き方を貫くものは(どんな困難があろうと前を向き続ける)。」 (エミリー・括弧内はヒュー・マレー) |

名台詞度 ? |

| 閉じ込められていた部屋を抜け出した罰にと、お下げ髪を切り落とすことになった。エミリーが部屋に連れられ、エリザベスの鋏がいよいよエミリーのお下げに掛かった瞬間、エミリーは力を込めてこの台詞を言う。 もちろんこれはエミリーがジミーから「マレー家の誇り」とはどんなものなのか具体的に聞いたからこその台詞だ。自分の生き方を信じるなら、それを貫いて自分に裏切らない生き方をすることこそがマレー家の誇りだと知った彼女は、ならばと自分も自分の生き方を裏切らない「マレー毛の誇り」に沿った生き方をするべきだと感じたのだ。だからこそお下げを切られることは「エリザベスがマレー家の誇りに従って」引き取ってくれたのだからそれ自体に反抗することは許されない、その上で彼女は自分で自分を貫くと宣言したものなのだ。これを聞いたエリザベスの反応は名場面欄へ。 |

||

| 名場面 | お下げを切る。 | 名場面度 ? |

| エミリーはかつては母が結い、父からも褒められた自慢のお下げ髪を解くか切り落とすことをエリザベスに命じられる。それに反抗したためエミリーは部屋に閉じ込められたのだが、まんまと閉じ込められた部屋から脱走を図る。それがジミーに見つかり、ジミーからニュームーン農場について案内され、その上でマレー家の墓地へ連れて行かれて「マレー家の誇り」がなんなのかを知る。そこへエリザベスが帰宅する。 エミリーはエリザベスに自分が自らの手で部屋から脱走したこと、引き取ってくれたエリザベスに感謝も示さず逃走しようとしたことを詫びた上で「どんな罰でも受ける」と宣言する。その罰が「お下げを切る」という事になり、名台詞欄の展開へと進む。 そして名台詞欄の台詞を聞かされたエリザベスは鋏を止めてしばらくエミリーを見下ろすと、鋏を置いて「勝手にしなさい」と言う。そして翌日からの登校の準備をするように命じると、エミリーは喜んでエリザベスに抱き付く。 もちろんこれは最初のエミリーとエリザベスの直接対決だ。もちろんエミリーの髪が切られるというピンチもさることながら、エミリーの対決方法が他のこの手の物語では見られないものなのが注目点だ。それはエリザベスが「マレー家の誇り」という武器を使用するのに対し、エミリーも内容が全く同じ「自分の誇り」というもので対抗するのだ。「世界名作劇場」シリーズ等多くのこの手のシーンでは、主人公持ち前の明るさや純真さで乗り越える部分であるが、エミリーは自分で自分を貫くことで乗り越える。ここに彼女の心の強さを見る事が出来よう。「赤毛のアン」のアンだったとしても同じような対処法を採るだろうし、逆にポリアンナだったら「よかった爆弾」で相手を自分のペースに乗せてしまう方法を採っただろう。 このシーンの後、ジミーが「エミリーもマレーの血を受け継いでいるのかも知れない」というが、エリザベスは「まだまだ」と答える。「マレー家の誇り」というのがこんな簡単なものでもないことが、このシーンの最後の部分から見え隠れしていることも忘れてはならない。 |

||

| 感想 | うん、これやっぱ「ポリアンナ物語」とやってること同じだ。エリザベス→鉄郎、メーテル→ナンシー、組長先生→トムじいさん、ペリー→ジミー、ほら、役まで全部揃ってる。てーか実際には「ポリアンナ物語」の方がこっちをまねたはずだろうけど…。ただ主人公の生活の違いが物語の印象をこうも変えるかと感心してしまう。これがポリアンナならエリザベスと同じベッドで寝るってだけで飛び上がって喜んで「よかった」を連発させるところだろう。天真爛漫でいつも前向きなポリアンナと、純真にはなれずにエリザベスとの生活を前向きに考えられないエミリーの違いだ。 今回は組長先生…もといジミーが存在感を強くしている。冒頭のネコの騒動で一方的かつさりげなくエミリーの見方をすることで、彼の物語での立場が決まった(つまり「ポリアンナ物語」でいうトム的存在)と言ったところだろう。メーテルはまだどっちつかずな印象がある(いーかげんちゃんと役名言うたれよ)。 とにかく痛快な1話であった。エミリーがまず対峙されられたのはエリザベスではなく、「マレー家の誇り」というその家の人間以外から見れば意味不明なものだ。だがオチとしてエミリーには既にそれが備わっているという展開を見せたのが痛快だった。エリザベスっておばさんもどっかでエミリーに心を開くんだろ? あのパレーのおば様のように…。 |

|

| 第3話「変わり者イルゼ」 | ||

| 名台詞 | 「別に…。喧嘩して気が済んじゃった。」 (イルゼ) |

名台詞度 ? |

| ローダに騙されていたエミリーとイルゼが殴り合いの喧嘩をした翌日、イルゼはもう昨日のことなど忘れたかのようにエミリーに対して何ともないという態度を取る。下校中にエミリーはそれは何故かとイルゼに問う、その返答がこの台詞だ。 この台詞はイルゼが自らのキャラクター性を印象付けるために一時的に背負った「憎まれ役」の看板を返上し、エミリーの友人としてのキャラに変わる瞬間でもあろう。同時にイルゼのおおらかというか大雑把な性格も上手く表現していると思う。彼女が何らかの理由で名門のお嬢様であるエミリーを快く思っていなかったのは事実だ、だが殴り合いの大喧嘩を乗り越えることで彼女のそんな気持ちも吹き飛んでしまったのだ。一発殴って殴られて気持ちがスッキリしたというところだろう、それで全てが丸く収まってしまうのはこの娘の性格なのだ。 だからこそエミリーのような性格の娘とは合うのかも知れない。アンにはダイアナがいるように、エミリーにはイルゼという名コンビとなる予感をも感じさせてくれるそんな台詞だ。 |

||

| 名場面 | 馬車の上で。 | 名場面度 ? |

| ローダ一味を怒らせたエミリーとイルゼは、イルゼの家の馬車に乗って逃げる。流石に馬車の速度に走って追い付くはずがなく、ローダはありったけ思いを込めて悔しがる。そのローダの姿が見えなくなると「なんでついてきたの?」と問うイルゼ、エミリーは「取り消そうと思ったの」と答える。彼女が取り消したい台詞は前の日に「卑怯者」と罵った台詞だ、それを聞いたイルゼは笑って「私も取り消す、お嬢様って言ったこと」と言い返す。そしてオーバーアクション気味に「エミリーはじゃじゃ馬の石頭」だと言う、もちろんこれにエミリーは良い表情をせず一時はにらみ合いになるが、もちろんこの後二人は笑い合うことになる。 この手の物語において「最初は仲が悪い」と思われた二人が仲の良い友人同士となる展開としては王道的なシーンではあるが、前の日の喧嘩でイルゼがエミリーを石頭だとしたことを上手く使って印象深く仕上げている点だ。とにかく物語はこの二人が仲良くならないと先に進まないようで、このシーンをきっかけに物語が前進することを予感させる。 逆に今回の物語が全てこのシーンに行き着くように計算されていたと考えることも出来る。イルゼは初登場こそエミリーに酷い仕打ちをするが、授業のシーンで教科書を見せるなど二度目以降の登場では優しく描かれており、余程鈍い人でなければエミリーと仲良くなる友人だと予測できるように一貫していた点はまさにこのシーンのためだ。でも感想欄にも書くが、今回の物語がここで終わっていたらうまくこの第3話が締まったのになぁと残念にも思った。 |

||

| 感想 | イルゼは「本当はいい奴」ってオーラを上手く漂わせてきたなぁ。前話のラストシーンでは感じなかったけど、それを繰り返した今回の冒頭では何となくそんな予感がした。なんてーか、このアニメを作った人たちがちゃんとイルゼというキャラクターに「いい奴」ってオーラを漂わせてくれたんだよね。だから多くの(原作を知らない)視聴者はこの娘とエミリーがいかにして仲良くなるのか?を焦点にして視聴したと思う(だいたい仲の悪い関係ならサブタイトルになるわけがないし、オープニングでもあんな目立つとこに出てこない)。実は私がそうだ。だが今回の1話の中であっさり敵対関係が終わり仲良くなるとは思わなかった。しかもいきなりエミリーに彼氏(なんだろ?こいつ)を紹介するとは…なんか話のテンポが早過ぎ。 対してローダに「本当はこいつがいじめっ子」というオーラを最初から漂わせたのもいいつくりだと感じた。どんなに鈍い人でも「赤いバラを持てば…」という話が出たところで「エミリーは騙されている」と気付くだろう。でもだいたいこの手の物語では、ライバルとなるいじめっ子役の少女の取り巻きは「デブ」と「ノッポ」の2人と相場は決まってるんだが(「小公女セーラ」や「こんにちはアン」が典型)、この物語ではさらにもう一人「チビ」を加えた3人編成になっている。もちろん「ライバルのいじめっ子」というのは最終回で主人公と和解して、大団円を彩るための存在なのも「おやくそく」だろう。 今回はエミリーとイルゼ、さらにテディまで含めた「出会い」がテーマなのだろうけど、やっぱり展開を急ぎすぎた感じがする。ここでせっかくエミリーの初登校なんだから、「学校」の仲間達を印象付けるためにそれだけで1話割いてもいいところだろう。イルゼとの友情獲得に1話丸々使い、その過程でローダとその取り巻きとの関係を印象付け、テディとの出会いは次に回した方がスッキリしたと思う。この物語の悪い点なのだが、ここまでの3話、ラストシーンが全て次話の冒頭シーンとダブるシーンで終わることだ。つまり物語が締まりがなく、ダラダラと次話に話を流してしまっているように感じる。予告編がないならこのつくりでもいいと思うが、これでエンディングの後に予告編が入るのだから「しつこいっ!」と画面に向かって叫びたくなる。物語をキチンと締めるなら中途半端に次話の展開をラストに入れないことだ、例えば前回なら学校へ着て行く服装についてエミリーとメーテルが会話する手前で終わって良かっただろう、今回ならエミリーとイルゼが馬車に乗って笑い合っているシーン(名場面欄)で終わって良かっただろう。ただでさえキャラクターの顔が濃いのに(失敬)、その上こんなしつこいつくりをされたのではかなわん。ちなみにこの物語に限らず、NHKのアニメはこういうのが多い。 |

|

| 第4話「四人のスケッチ」 | ||

| 名台詞 | 「俺、字が読めないんだ。書くのだって出来ない。これ、エミリーって読むんだろ? その本の裏に書いてあったの、見て練習したんだ。だから、エミリーが詩や絵を素晴らしいって言ってるのを聞いて、なんか悔しくてそれであんな事言っちまったんだ。ごめん、エミリー。俺、本当は凄いと思っているんだ、エミリーのことを。俺、勉強ってやつをしてみたい。それでいつか大統領になりたいんだ。」 (ペリー) |

名台詞度 ? |

| テディが絵を描いていることを母に知られ、完全にテディと一緒に遊べなくなって行く宛てもなくふらついているエミリーとイルゼの前に、ペリーが立ちはだかる。ペリーはまだ会ってもいないテディを悪く言ってしまい、それが原因でエミリーに無視され続けていた。エミリーは不機嫌な声で「何しに来たのよ?」と尋ねるが、ペリーはエミリーが落としていった教科書を差し出してからしゃがみ込み、地面にエミリーの名を書いてからこう力説するのだ。 この台詞に込められているのはペリーがエミリーを尊敬の眼差しで見ていたという事実だろう。この物語の前半までペリーがエミリに対し普通の友達以上の感情を持っていることは理解できる、だが私もそうだったがそれが淡く切ない恋心から出ていると感じてしまうように見えるのだ。それはエミリーがテディのことをペリーに話したときの反応が典型例で、おおくの視聴者が「ああ、ペリーは嫉妬しているんだな」と感じた事であろう。もちろん、ペリーがエミリーの名を地面に書くときもそうだ。 だがそうでないという事がこの台詞でハッキリ明かされる。彼は学校へも行かずにニュームーン農場の仕事をしていることを考えれば、ちょっと考えれば彼が字の読み書きが出来ないと分かっても良さそうなものだが。彼がエミリーの名を地面に書いていたのは本当に純粋な練習で、彼が持っていたエミリーへの嫉妬心はこの時点では「恋心」よりも、エミリーが「頭が良い」という自分に持っていない者を持っている事によるのだ。それを包み隠さず語り、自分がどうありたいのかをしっかりと語るこの台詞は印象に残った。 もちろん、ペリーがエミリーに対する恋心が無いわけではない。それがどうなるのかは物語の展開を追わないと分からないが…エミリーはテディに夢中のようだ。 |

||

| (次点)「私はね!…う〜ん…私らしけりゃ何でも良いかな?」(イルゼ) …上記のペリーの台詞に続いて、イルゼは「あんた(ペリー)が議員になるんなら、私は何でもなれそうだな」とした後で自分の将来の夢を語ろうとする。それで出てきた言葉はこれなのだが、この台詞も上記と同じ位印象に残った。彼女の言うように「自分が自分らしく生きる」という生き方を自分もしてみたいと感じた。 |

||

| 名場面 | 四人のスケッチ。 | 名場面度 ? |

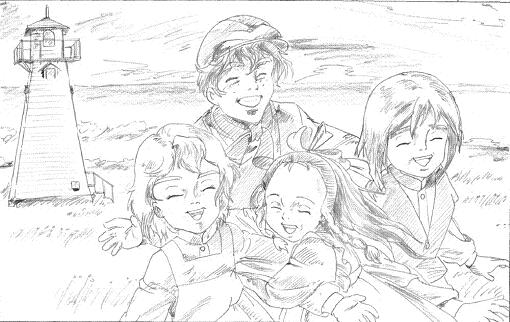

| 名台詞欄シーンに引き続き、将来の夢を語り合うエミリーとイルゼとペリー。エミリーが作家になりたいと力説すると、どこからとも無く「僕はこれからもずっと絵を描き続けたい」というテディの声が聞こえてくる。静かに3人の元に歩み寄るテディに、エミリーとイルゼは喜んで近付く。そこに顔をしかめたペリーが近寄ってゆく、自己紹介の後テディのの絵に感心するペリー。それをよそに「君たちの絵を描いて良いかな?」とエミリーとイルゼに尋ねるテディ、その声が聞こえると「俺は?」という感じで自分を指さしてアピールするペリーが美味しすぎる。「四人の絵が良いわ!」とエミリーが提案してペリーは救われるが…こうして4人のスケッチがテディによって描かれることになる。 ここで物語のひとつの方向性が定まったことだろう、要はこの4人の友情物語なんだと。エミリー→ポリアンナ、イルゼ→サディ、ペリー→ジミー、テディ→ジェームスにしたらまんまポリアンナ物語だわ。そうでなくて、このシーンはペリーの必死さに本当に笑った。そして何よりも最後に出てきたこのスケッチが、今回の物語の楽しさを彩って強く印象に残る。何よりもこれまでの殺伐とした展開と打って変わって、これからの物語が楽しくなりそうだと予感させてくれるのが嬉しいシーンだ。  イラスト…「名作アニメファンサイト そよ風の丘」 ある名作ファン様からの頂き物 |

||

| 感想 | いきなり物語の終わり方の感想から始まるが、前回感想に書いたような終わり方でなく非常にスッキリした。というのはここまでの3話は前話の感想欄に書いた通り、物語が一通り終わってから次の物語に少し突入したところで終わっていたので「締まり」が悪かった。だが今回は前回までの終わり方が嘘のように、きれいに決まった。これからもこうきれいに終われれば、とってもいいアニメになると思うのだが。 今回の筋は名台詞次点欄の台詞がテーマだと思う。自分が自分らしく生きるためにはどうするか? これは大人になった我々にとっても重要なテーマであろう。その過程でエミリーは好きな読書を奪われ、テディは絵を描くことを奪われる。対してイルゼは「自分にとってそのような存在」というのを見いだせず、ペリーはエミリーの存在によって自分のやりたいことが引き出されたという描かれた方をする。そしてこのテーマに迫る台詞を吐くのが、まだ「自分らしさ」を見いだせていないイルゼだというのが興味深い。こういう時はイルゼのような存在がエミリーやテディの立場のキャラから教えられるのがおやくそくなのだが。 ただよく分からないのがテディの母の行動理由だ、まぁこれは伏線だと思って今後謎解きがあるのを待つが。テディの母が息子が絵を描くのを嫌がったり、子供を外に出したがらないのには何か理由があるはずだ。「テディを溺愛している」だけでは理由にならない「きっかけ」が必要な状態に描いてしまっているからね。それに深夜に泣いていた理由だって今後必要になるぞ、この辺りの謎解きがないまま終わったりしたら、「某長い旅」って呼んじゃうぞ。 |

|

| 第5話「はじめての舞台」 | ||

| 名台詞 | 「人魚ってより金魚の糞…だな。」 (イルゼ) |

名台詞度 ? |

| この娘、台詞がいちいち面白い。ローダ一味に「人魚姫をやるの」と自慢げに語られた後で、イルゼが一言ボソっと呟く台詞だ。イルゼがこの台詞を言った瞬間に、ローダの取り巻きの中のデブのあいつの顔を思い出して思わず吹き出す(でもどっちかっつーと人魚ってよりも出目金か?)。この台詞には「ポルフィの長い旅」のこの台詞と同じ効果があろう。 う〜ん、「イルゼ語録集」でも作ってみたら面白いかも? 今後の展開にもよるんだろうけど。 |

||

| 名場面 | 演劇会。 | 名場面度 ? |

| いよいよ演劇会当日、ローダ一味の「人魚姫」というより「ローダ様」の演技が終わり、エミリーとイルゼの二人の舞台の順番が回ってきた。エミリーが気にしていたのはエリザベスが来ていないこと、エミリーは前の晩にエリザベスにこの演目の台本を破られ、それによってエリザベスが自分を理解してくれないのではないかと感じてしまった。この演劇会に来てもらわないことには、エリザベスになぜ自分が詩や文を作るのが好きなのかを理解してもらえない、そういう焦りがエミリーから見えている。 エミリー達の劇が始まる、物語を進めながら客席を見渡したエミリーの目は、観客席入り口付近に立っている年配の女性をとらえる。そう、エリザベスが来たのだ。一時は劇そっちのけでエリザベスの方を見てしまうエミリーだったが、我に返るとさらに熱を込めて演技に打ち込む。観客のジミー、メーテル(いい加減役名覚えろよ)、他の生徒達、それにローダの両親、そしてライバルであるローダ一味までもが二人の芝居に魅了される。そして黙ってステージを見つめるエリザベスは何を思っているのか…。劇が終わると大拍手に迎えられるが、エリザベスは険しい目線を送ったかと思うと黙って会場から立ち去ってしまう。 まずこの劇の内容は劇中劇とは言え凄い、それにこの劇の描写もうまくカット割りが考えられていて、劇中劇とは思えない迫力を視聴者にぶつけてくる。さすがNHK、不人気を覚悟で流行より質を優先させてきたぞ。これが国内の歴史上の人物が主役だったら大河ドラマだ。 そしてこの劇中劇ではエミリーの気持ちもひしひしと伝わってくる。自分を引き取ったおば様に逆らってしまった。だけどそれは自分を守るための事であり、それがおば様に理解されない悔しさともどかしさというものをうまく表現しているのだ。同時に物語はここまでの登場人物紹介的なストーリーから、「ポリアンナ物語」のようなおば様との物語に変化していくことを示唆していると思われる。 さらに言うと何故エミリーの心の中から「言葉」が沸き上がってきて、このような台本が書けたのかという答えも示している。この物語はエミリーの気持ちそのものだからだ、出来合いの物語ではなく自分が主役の自作のストーリーだからこそ、エミリーは真に迫った演技が出来たのだ。またイルゼもエミリーの心情を理解し、この劇がなんなのかを理解したからこそ台詞を覚えて「エミリーのために」この演技を成功させたのだ。いい奴じゃん、イルゼ。 |

||

| 感想 | え〜とっ、どっかで見たような話だな。この話から設定をもらってこの話の要素を足した上に「ポリアンナ物語」の展開を持ってくれば、はい出来上がり。でも「アン」はともかく他との比較ではこっちがオリジナルのはずだ。「赤毛のアン」では演劇会(コンサート)という設定を上手く使っていたし、「こんにちはアン」では皆で劇をやるという要素を上手く使っていた。だがこの物語の違うところはエミリーが「自作」の劇をやってしまったことだ。こうなるとローダの人魚姫が叶うわけがないのは目に見えている。台本を覚えさせられるのと、自分の心から出てきた物語は違う。そういうことが今回の副題として貫かれている。 そしてこのエミリーの相方としてのイルゼの存在感が強くなったのもこの回だろう。テディの出し方は強引だったし、母親がなんで出てきたのか現時点ではサッパリだけど、それ以外では上手く物語を転がしたと感心する。特に今回は前回までと違い、各シーンのアングルが凄く考えられているのだ。特に夕方の海岸で劇の練習をするシーンは、ただでさえ構図の取り方が決まっているのに少しピンボケにして実感的に見えるように上手く処理している。これらのカットを細かく見ていると本当に映画のようだ。「風の少女エミリー」のキャラクターはその顔が濃いのが特徴だが、今回はそれが良い意味で活きたと思う。こういうアニメを作りたかったからキャラクターの顔を濃くしたと言うのなら、凄いと唸らざるを得ない。 |

|

| 第6話「毒リンゴ事件」 | ||

| 名台詞 | 「このまま死んじゃうの? まだ作家にもなっていないのに、死んじゃうのよ。落ち着いてエミリー、私はマレー家の人間なんだから。」 (エミリー) |

名台詞度 ? |

| 名台詞欄を受けて、井戸の前で一人になったエミリーがこう呟く。突然訪れた死の宣告、落ち着いてみてまず頭に浮かんだのは「将来なりたかったもの」だろう。そして次に出てきたものが「自分は何者だったのか?」という点である。前者は作家、後者が「マレー家の人間」ということなのだ。 そしてエミリーはエミリーなりに「死を前にして自分が何をすべきか?」という疑問が生じると共に、即座にその答えも見つけ出すのだ。それが「遺書を残す」という行為であり、それこそがこの自分にとって残された限られた時間の中で、自分が前を向いて出来ることの一つだと考えたのだろう。彼女はこの状況でもジミーから聞いたヒュー・マレーの言葉を実行する、まさにマレー家の人間だということがこの台詞から分かる。 こうして自分とマレー家に恥ずかしくない死に方をしようと模索する点はアン(「世界名作劇場」版)と同じだが、やはりこのオリジナルの方ではこの展開にくるまでの物語の順序立てといったものが上手く出来ているとも感じた。 |

||

| 名場面 | 悲観のエミリー | 名場面度 ? |

| 父への手紙を綴ったノートを失い、悲観に暮れたエミリーは「のっぽのジョン」の家へ行って一人泣く。干し草に飛び込んだ拍子に棚から落ちてきたリンゴが頭に当たり、今度はそのリンゴをやけ食いする。泣きながらリンゴをむさぼり食うエミリーはそこに一枚のメモを見つける。そこには「 このシーン、「赤毛のアン」で見た時もそう感じたが、「毒を盛られた」と思い込んだ方が本気になればなるほどおかしく見える。もちろんそれは「リンゴを置いた主の悪戯」だと分かっていて、外野から見ているからであるが、それを視聴者に面白おかしく見せるためには、何てったってこのシーンを演じる役者(声優)さんの演技力に掛かってくるわけだ。このシーンでの川上とも子さんはこのシーンを盛り上げて視聴者を笑わすべく、迫真の演技を見せてくれた。 このシーンでの「エミリーの悲観」がどのように繋がって行くのかは次回以降に回された。このエピソードが世界名作劇場版「赤毛のアン」に流用されたときは、「死んだ気で頑張る」という気持ちをアンに持たせるという設定だった。オリジナルがどう話を拡げるのか楽しみである。 |

||

| 感想 | 正直言ってこの「毒リンゴ事件」が、「風の少女エミリー」を見るに当たってもっとも楽しみにしていたエピソードだ。この「毒リンゴ事件」は世界名作劇場版「赤毛のアン」33章に流用されており、こちらで大笑いさせて頂いた展開だからだ。オリジナルのエミリーではどんな物語なのか、どのように展開して行くのかという点は非常に興味があった。 もちろん名場面欄に書いたように、リンゴが毒入りと知った後の主人公が本気になればなるほど面白い展開になったし、今回のエミリーもその真に迫ってくれたので非常に面白かった。これは原作がそういうつくりになっているのは確かだろう。作者のモンゴメリって人はこう言うジョークを書くのがとても上手い人だと思う、まその点では「若草物語」の原作も負けていないけど。 リンゴ事件以外にも大きな事件は起きている。エミリーは父への手紙をノートに綴っていたことをエリザベスに見つかり、自分の秘密にしておきたい部分を見せろと言われてそのノートを焼いてしまう。この行為にはエリザベスも普段とは違う反応を見せている点は、今後テストに出るのだろうか? エリザベスもパレーのおば様やカリウのおば様のように、何処かで主人公に心を開くことになると考えられるのでその伏線ではないかと思っているのだが…あ、知ってる人ネタバレはダメよ。 |

|

| 第7話「大好きな林」 | ||

| 名台詞 | 「続けなさい、あなたはきっとそのうちに、何かを創り出すでしょう。だから、書き続けなさい。」 (キャシディ) |

名台詞度 ? |

| ジョンに林を切り倒さないよう頼んで欲しいと、エミリーは単身でキャシディ神父のところを訪れる。相手がどんな人かも分からず来たので不安ばかりだったが、実際に会ってみるとこの神父と意気投合する。そしてエミリーの帰り際、キャシディはエミリーが作った詩をエミリーと一緒に読み上げると、力強くエミリーにこう言い聞かせるのだ。 キャシディはエミリーの作った詩から「才能」を見いだしたと同時に、彼女が詩を作ることこそがエミリーがエミリーらしく生きる道だと言う事も即座に理解したのだ。エミリーの心の中に秘められた世界観の大きさと、その空想力に心から感動して「これを止めさせるわけに行かない」と感じたのだ。だからこそジョンが林を切り倒すことを阻止するというエミリーの思いにも同調し、神父としてではなく個人的に彼を説得しようと引き受けた。でももうキャシディの頭の中はジョンの林のことなどどうでも良くなっている(恐らくジョンが本気で林を切り倒すつもりではないと見抜いていたのだろう)、エミリーがエリザベスによってその才能を引き延ばす行為を止められていることの方が気になったはずなのだ。その思いがこの台詞として現れたのである。 しかし、この物語のおっさんキャラは言う事がいちいちカッコイイ。このキャシディも例外ではないし、もちろんのっぽのジョンもそのうちの一人だ。その典型は組長の声でしゃべるジミーだが。今回はそのおっさんキャラ達が物語を大きく盛り上げてくれたと思った。 |

||

| 名場面 | エミリーとジョン。 | 名場面度 ? |

| エミリーがキャシディの元を訪れた後日、下校中にエミリーはジョンが乗った馬車に拾われる。そしてキャシディが自分の元を訪れて、林の木を切り倒さないよう説得されたことを語るのだ。これを受けてエミリーはあの林を失いたくないという本音を吐露する。するとあっけなくジョンは「切らないよ」と言い切る。その上で「エミリーが林を切らないでとお願いに来れば、すぐに切るのをやめるつもりだった」とするのだ。それを聞かされて驚くエミリーにその場で直接林を切らないようにお願いするように頼むのだ。その言葉を受けて手を合わせて林を切らないよう頼むエミリー、オーバーに手を広げてそれを承諾するジョン。さらにジョンは自分で作った人形を取り出し、おかま声で自分のところに時々遊びに来てくれることと、その際に納屋のリンゴを食べてくれることを条件として突き付ける。「もちろん毒は入っていない」と付け加えるのも忘れない。エミリーがこれを承諾すると、ジョンはその人形をエミリーにプレゼントする。 ここでジョンが「木を切り倒す」と豪語した理由が判明する。つまり「毒入りリンゴ事件」をきっかけにエミリーを初めとする子供達が遊びに来なくなったのが寂しかったのだ。彼は林の木を切ると豪語すれば、エミリーがそれを止めに自分のところへやってくると踏んでいたのだ。だが事態は予想外の方向へ行き、キャシディ神父という人物まで引っ張り出す大騒動になってしまう。結局彼は自分の方からエミリーのところへ出向かざるを得なくなった、というところだろう。 このシーンを通じてこの男の寂しさも見えてくる。どのような理由で一人で暮らしているのかこの時点で判明していないが、いずれにしろ彼は賑やか好きで子供好きの性格であることは確かだ。自分の家に遊びに来るエミリー達の声が、彼が寂しさを紛らわすよりどころになっていたことだろう。自分のちょっとした悪戯でそれを失い、半分ヤケになって余計子供達が離れてしまい、とても寂しい思いをしたからこそこのようなかたちでエミリーに「また遊びに来て欲しい」と頼むのだ。寂しい男であると同時に、こういうやり方でないと本音を言えない彼の不器用さも見えてきて、変に同情してしまった。 |

||

| 感想 | 前話の事件に上手く決着を付けてきた。ここは前話とセットで起承転結が出来ている構造であり、どっちか片方を見逃すと話の筋が分からないという展開だ。前話のジョンの家が出てきてここにエミリーら4人の子供が集まることが「起」、次にエミリーが父への手紙を綴っているところをエリザベスに見つかってノートを失うところで「承」来て、この「承」の部分が「毒入りリンゴ事件」までとなる。この結果ジョンが林を切るという展開になってエミリーがキャシディ神父の元を尋ねるまでが「転」、そして名場面シーン以降が「結」となって話が落ちる。だが話を上手く落としたのは最後のジミー、エミリーが父への手紙を綴っていたノートを失ったことを察したジミーがエミリーに新しいノートをプレゼントしたことで、この2話セットの展開は大団円となる。 名台詞欄にも書いたが、今回は「おっさんキャラ」の活躍が印象に残った。ジミーは最初から格好良く描かれていたが、前回から物語に合流したおっさん二人、のっぽのジョンとキャシディというのも非常に印象深い働きをしているのだ。特に最後のジミーはネ申だったね、エミリーに何が起きたかを見透かしてどう対処すれば彼女が喜ぶか全部見通して行動している。声が組長先生だからって笑っている場合じゃないわ。そしてジミーと同じように行動しようとしても何処かやり過ぎがあって上手く行かないジョン、エミリーに進むべき道を指し示すキャシディ。これらのおっさん達の活躍も楽しみだぞ。 エリザベスが初めてエミリーに対し感謝の気持ちを持った、彼女がエミリーを理解する日は意外にも近いか? いや、雰囲気的にもうちょっと引っ張りそうだ。前回ジョンがエリザベスの物真似をするシーンで気付いたが、基本的にエリザベスっていうのは定型に沿った台詞しか言わないんだよね。だから台詞が多い割に名台詞欄に出てこない。だが物語が進めば、彼女の定型句は一気に少なくなるに違いない、そう信じている。 |

|

| 第8話「お母さんの部屋」 | ||

| 名台詞 | 「今更、昔の事を思い出す必要はありません。その扉を開けたところで、過ぎてしまった時間が戻ってくるわけではないのだから。ジュリエットはもういないのです。」 (エリザベス) |

名台詞度 ? |

| エミリーが母ジュリエットが使っていた部屋の様子を知ろうと、鍵穴から部屋を覗き込んでいるところへエリザベスがやってくる。しかも、いつも以上に冷たい顔で。エミリーは部屋を覗いたことを咎められると思い必死に言い訳した後、エリザベスに母がこの部屋から虹を見たことがあると言っていた事を告げる。するとエリザベスは驚きの小さな声を上げるが、エミリーがこの部屋の中を見たいと懇願すると震えた声でこう答えるのだ。 この台詞のキーワードは「虹」であったことは多くの人が理解したことだろう。理由はどうあれ、エリザベスは妹との間に「虹」をキーワードにした強い思い出があるのだと多くの人が気が付くはずだ。この台詞の直前でエミリーが「母が見た虹」を告げたことは、エリザベスの中で目の前にいるエミリーという少女と可愛がった妹の記憶が繋がった瞬間なのだ。ここでエリザベスはエミリーという少女を「面倒見る責任がある関係」ではなく、間違いなく可愛がった妹から生まれた存在であり、血が繋がっていて愛情を注がなければならない相手だと認識するに至ったのである。 だがそれに気付いたエリザベスはこれを素直に受け入れることが出来ない、それは自分がどれだけエミリーに冷たく接してきたか自覚があり、それは自分だけでなく可愛かった妹をも否定してしまう事実だと分かっているのだ。だからエリザベスはエミリーに「今まで通り」を装う、たがその言葉はエミリーが強いショックを受ける「いつもより冷たい言葉」になってしまった。エリザベスは自分を否定しないよう必死になっているのであり、必死だからこそ吐く言葉もいつもの定型から外れていることに気付いていないだろう。 こんなエリザベスの複雑な心境をこの台詞だけで表現したのは凄い、エミリーが部屋を見せて欲しいと懇願する台詞とこの台詞との「間」も素晴らしい。この「間」はエリザベスの担当声優がアドリブで入れたのならさらに凄いぞ。そのエリザベスの担当声優は藤田淑子さん、このサイトに多そうな「世界名作劇場」シリーズのファンの方なら「ロミオの青い空」のアルフレドを思い出す方が多いだろう。私はこの人の演技で最も印象に残っているのは「パタリロ!」のマライヒ、男なんだけど男でなくかつ女でもないという中性のキャラクターを原作のイメージを損なわずに上手く演じ、また「男の子が男に恋をする」という面をさりげなく演じたことがとても印象に残っている人だ。 |

||

| 名場面 | 虹 | 名場面度 ? |

| 名台詞欄のシーンを受けて、エリザベスのあまりにも冷たい言葉に泣きながら家を飛び出してしまったエミリー。その前にジミーが現れてエミリーの母ジュリエットの話を語り出すのだ。そして出てきたのはジュリエットと、エリザベスだけでなくジミーやメーテル(だから役名覚えろよ)の記憶にも残っている「虹」がキーワードの思い出を語るのだ。この話を聞いているとエミリーの頭上の空に虹が架かる。 一方、家の中ではエリザベスが最後にジュリエットから送られてきたという手紙を読んでいる。不意に部屋の扉が開くとジュリエットが息を切らせて立っているように見え、エリザベスは思わず立ち上がる。だがその姿は徐々に現在のエミリーに変わり、エリザベスは驚きの声を上げる。エミリーはそれにも構わず「虹よ! お母さんの虹が! …思い出して、お母さんを!」と訴える。するとエリザベスはジュリエットの部屋の鍵を取り、「いらっしゃい」と言い残して部屋を出て行く。その後ろ姿を驚き間の表情でジミーが追う。 エミリーはジミーの話を聞き、「どうすればエリザベスと母の記憶が繋がるか」という事が分かったのだろう。そこへ都合良く出てきた虹を見て、もう黙っていられなかったというのが本音だろう。だがここはエミリーの行動よりもエリザベスだ。名台詞欄で可愛がった妹とエミリーが繋がったことで、彼女はいよいよ妹の本心に立ち向かうことにしたのだ。それがジュリエットからの最後の手紙であり、これを読めば彼女は妹やその夫ダグラスへの憎しみが強くなると思って読めなかったのかも知れない。だがどっかでその手紙によって恨みや憎しみが消えてしまうきっかけになることを恐れて読めなくなったのだろう。だがエミリーの母への思いを知って、勇気を持ってその手紙を開いてみた。 そしてエリザベスはその手紙を読むことで妹の「声」を初めて聞いたのだろう、エミリーと思いが同じであることも…だから部屋に駆け込んできたエミリーがジュリエットに見えた、エミリーというのは妹が残してくれた大事な宝だと実感したのだ。だからやっとエリザベスは、エミリーを母に会わせることにしたということだろう。 このエリザベスの心境の変化が時間を掛けてじっくり描かれているのがとてもいい、最初の3話位の慌ただしさが嘘のようなゆったりしたつくりに感心した。このシーンはエリザベスがエミリーに心を開く最初のきっかけになることだろう。思ったより早くそういうシーンが来たなぁ。 |

||

| 感想 | 今回はエリザベスの回、それにエミリーの母ジュリエットも出てきてこの姉妹の「過去」を中心に話を進める。これと同じ役割を持つ話が「ポリアンナ物語」14話で、血が繋がった肉親(甥や姪)というのが義務や責任だけでは済まされない相手だと言う事を、その親である兄妹との体験と繋がる事で突き付けられるという展開だ。「ポリアンナ物語」ではこれに気付いたパレーが「今までのポリアンナに対する態度は誤り」だと気付くきっかけになり、この物語ではエリザベスがやっとエミリーの声に耳を傾ける最初の出来事としての役割を持つ。 前半でイルゼやテディが出てきたシーンはなんの脈略もないように見えるが、実はこのシーンでテディの母親が一方的に彼を連れて行ってしまったのはこの物語の伏線である。つまりエリザベスという肉親からまっとうな愛情を注いでもらえていないエミリーと、母から過剰な愛情を注がれることによって縛られてしまっているテディという対比を見せることで、後半の物語を印象付ける役割を持っている。またそんな偏愛でもいいから「母の愛」を欲しているエミリーの本音や、痕跡でもいいから「母」に会いたいというエミリーの心情をあぶり出す役割も持っている。 しかし、こう物語が変化してくると途端にエリザベスが定型の台詞を吐かなくなる。だから今回の名台詞欄は彼女が出てきたと言っても過言ではない。本当に冷たいままのエリザベスなら、「だから」なんて言葉遣いはしないはずだ。これからの彼女の変化に期待。 |

|

| 第9話「消えたダイヤモンド」 | ||

| 名台詞 | 「僕も行きたいよ、でも抜け出せなかったらごめん」 (テディ) |

名台詞度 ? |

| これで名台詞欄にいつもの4人が揃ったわけだ。イルゼがサマーハウスの不思議な光を目撃した翌日、エミリーがサマーハウスで何が起きたかをペリーやテディにも語る。するとこの日の夜に探検しようと話がまとまり、ペリーは一方的に深夜12時集合を宣言して去って行く。これを見て「夜か…」と呟くテディにエミリーは「難しい?」と聞き、イルゼが「夜じゃないと…」と言うと、テディはこう答える。 この台詞にはテディの「行きたくてたまらない」感がよく再現されている。台詞の上ではエミリーやイルゼに対して「約束を守れなかった」場合の謝罪をしているが、彼の本心は間違いなく「行けなかったら自分が悔しい」だろう。その気持ちを再現するには長い台詞を言うのではなく、意外にあっさり一言で済ませた方が伝わる。これはそんな台詞だ。これは担当声優である宮田幸季さんの演技力の賜でもあろう。この人はテレビアニメ版「MAJOR」の小森君が印象に残っている人だ。 |

||

| 名場面 | サマーハウス探検のオチ。 | 名場面度 ? |

| いよいよサマーハウス探検も佳境に入る。ダイヤ発見の報せをイルゼに伝えに行ったが、そのイルゼは転んだ拍子に頭からカーテンをかぶってしまいどう見ても幽霊状態。それを見たエミリーは悲鳴を上げて逃げだそうとするが、何とかカーテンを払ったイルゼがエミリーを捕まえてこれについては収まる。エミリーがイルゼをダイヤが見つかった場所へ連れて行こうとすると、今度は階下からペリーの悲鳴が聞こえる。その声に反応して階段を駆け下りるエミリーとイルゼ、すると「何か」を見てしまって逃げ出すペリーの姿に行き当たる。二人がその方向を見ると…他に誰もいないはずなのに、月夜に浮かぶ女性の人影があるではないか。悲鳴を上げてペリーのところまで逃げる二人を、その人影は追って来る。少女二人がペリーにしがみついて震えるという羨ましいシーンを挟むと、その人影が「エミリー」と声を上げる。エミリーが反応すると、エリザベスの「いつもの角度」からの顔が画面一杯に出てくる。これが本当の幽霊みたいで怖いんだ。 いやぁ、探検に上手くオチが付いたと感心した。このオチはエリザベスがエミリーとイルゼのベッドに様子を見に行ったシーンで予想は付いたが、ここに至るまでの「間」が素晴らしくて面白い。本当はこの部分だけでなく探検シーン全部を名場面に指定したいが、それはいくら何でも長すぎる。 |

||

| 感想 | うっわー、この話面白〜っ。イルゼをニュームーンに泊めるのには何か理由があると思ったら、今まで出てこなかったサマーハウスの存在が思い出したかのように突然現れ、そこにまつわる昔話へと展開してサマーハウスの探検となるのだが、この探検が面白い面白い。幽霊なんか出てくるわけないんだけど、上手いところでぬこのソーシーサールを使ってエミリーを驚かせたり、逃げ出したエミリーの前にカーテンを頭からかぶったイルゼが立ちふさがったりするシーンは本当に面白かった。探検にオチが付くまではただひたすらエミリーを怖がらせるだけのつくりなんだけど、その「間」が計算され尽くしていて見ている方は飽きない。さんざん怖い思いをしたエミリーは件のダイヤを見つけるが、色々あってそれを他人に見てもらえぬままになってしまう点や、最後はエリザベスに見つかってこってり絞られるなど「トホホ」な展開で終わるのがこれまたいい。そしてこの探検のオチは(名場面欄)、そのシーンに差し掛かったところで展開が瞬時に分かるのだが、3人が本気で怖がる光景とエリザベスの相変わらずの表情の対比にまた笑ってしまう。 探検シーンでこれだけ楽しませて貰った後、本筋とは無関係と思われたメーテル(いい加減ry)が古着を何処にやったか悩んでいたシーンに繋がって終わる点も秀逸だ。この1話の中で出てきた伏線は食べ残しも次話以降への持ち越しもなく、きれいサッパリ回収して終わるから気持ちいい。ここまで何話かの連続話が多かっただけに、前話と今回の1話完結ストーリーは見ていてスッキリする。 しかし、ジミーから聞いた話をエミリーが面白おかしく膨らませてという点が最後の最後で分かるという展開もこれまたいい。その要素が途中で分かったらこの話は台無しだったはずだ。その嘘も「真実を少し混ぜて語る」と言う点が真実みを増し、イルゼやテディやペリーが信じてしまうというつくりも感心だ。 ちなみに、今回の話は廃墟探検で注意すべき点が多く含まれているから、廃墟ヲタの人は参考になるかも知れない。 それにしても、エミリーには夏服とか冬服とかちゃんとあるのね。ロシニエール村にお住まいの方々には是非とも見習って欲しかった、次回予告で冬服(?)のエミリーが出てきたが…ただでさえ濃い顔のキャラがあんな濃い服を着たら、いくらなんでも「しつこいお味」だぞ。 |

|

| 第10話「夢を織る人々」 | ||

| 名台詞 | 「昨日、先生が家に来たんだ。レンブランドの画集を僕にくれた。でもその画集は母さんに捨てられてしまった。母さんはやっぱり、本当は僕に絵を描いて欲しくないんだ。でも僕は、もう諦めたりしない。いつか絵の勉強をするために街へ行く。絵は僕の心の一部なんだ、君がそう教えてくれたんじゃないか。」 (テディ) |

名台詞度 ? |

| カーペンターに自慢の詩を見せられるよう迫られ、そのノートを渡したエミリーは逃げるようにその場を去る。そのあとを追ってきたのはテディだった。二人は「失望の家」と呼ばれる廃屋の前に立ち、テディがこの家が「破れた者達の家」と呼ばれていることを説明するとエミリーは「今の私と同じだわ」と答える。そうやって肩を落とすエミリーにテディがいう言うのだ。 テディは自分が好きなことは自分の一部であり、それを続けることを諦めてはならないとエミリーに教わったのは確かだ。だが今はそのエミリーが「自分が好きなこと」「自分の一部」を見失ってしまっている、テディはそう感じたのだろう。だが彼は心優しい少年だ、エミリーに絶望したりはせずにエミリーがまた立ち直るように諭そうとするのだ。 この台詞を通じてテディは先生が味方ではあるが肉親である母が自分を理解してくれないことを語り、自分もエミリーと同じ立場であることを語る。その上で自分は諦めないと力を込める点は、これまで病弱だったこともあって諦めてばかりだったテディの大きな成長点だろう。このように病弱でパッとしないという第一印象で出てきた少年の成長を、この台詞でしっかり示してくれたのだ。 そして「絵は心の一部」とはよく言ったもんだ、この直後に出てくるテディが書いたエミリーの絵の美しさはそのまま彼の気持ちを表しているだろう。「イルゼは描けていない」と言った点も含めて。前半のカーペンターがテディを褒めたシーンを比較すると、彼の心の奥底に秘めた気持ちが見えてきて「よくできてるなー」と思う。 |

||

| 名場面 | エミリーvsカーペンター。 | 名場面度 ? |

| 朝、登校したエミリーの前にカーペンターが立つ。そしてエミリーの詩が書かれたノートを返すのだ。エミリーはそれを奪うように受け取るが、カーペンターは「よくみこうくだらない文章を書き続けるものだ、そのノートに書かれた400行のうちまともなのは10行だけだ。書くのを諦めるかね?」とエミリーに突き付ける。もちろんエミリーは涙を流しながら「辞めません、私は書くのが好きなんです」と答える。するとカーペンターは優しい顔になって「君は開けていきたまえ、どんなに堅い扉も、どんなに開かないと思われる扉も、開けてその向こうを目指して行きなさい」とオーバーな身振りをしながら力説する。だがまだエミリーは怖い顔で「先生は私の文章をくだらないと思っているのでしょう?」と問う。するとカーペンターは微笑んで「よく聞かなかったのかね?

10行まともなものがあると。11歳で10行良い詩が書けるのなら、20歳では100行書けるようになるだろう」とする。エミリーはここでカーペンターが自分の才能を認めていたんだという事に気付く、さらにカーペンターは勉強を続けて良い詩が書けるように努力することと、それでもダメかも知れないという現実があることを訴え、「それでも書き続けるかね?」と問う。もちろんエミリーの返答は「はい」だ。 このシーンでエミリーと視聴者はカーペンターの真意を知ることになるのだが、この回りくどさがなんともいい味を出している。カーペンターは良い先生だというオーラを最初から漂わせるように演出されているので、ここで二人が喧嘩をするなんてあり得ないことだ。そんな状況でカーペンターはキチンと「エミリーという少女に現実の厳しさをどう言えば伝わるか」という難題に的確な答えを出して、その通りに実行するシーンなのだ。エミリーの詩の多くはまだ未熟だという現実、その中に光る物はせいぜい2.5パーセントしかないという事実、だからその2.5パーセントに描けてみるべきだというエミリーの進むべき道、だがそうやって頑張ってみてもダメかも知れないという試練。これを彼女に伝えるには彼女を一度怒らせ、一度泣かさなきゃならないというのもカーペンターの計算結果であったことだろう。 結果、エミリーにはこのカーペンターの真意がキチンと伝わる。エミリーが見ている夢を実現するためには茨の道が待っているが、決して諦めてはならないと。名場面欄・名台詞欄を見てみると今回はうまく「夢」というテーマに行っていて、サブタイトルもうまくつけたなーと感心する。 |

||

| 感想 | 驚いたこと1、ブラウネル先生が結婚適齢の年齢であったこと。もっとおばはんかと思ってた、エリザベスと同い年くらいの。驚いたことその2、テディがいつの間にか登校できるほど体力を回復して何事もなかったかのように学校の仲間に溶け込んでいること。しかも演技力と記憶力はとても良さそうだ。テディと言えばなんで息子はこんないい奴なのに、母親はああなんだろう?

あの母親に何が起きたのか気になって眠れないぞ。 んで廃墟ネタ二連ちゃん、「失望の家」シーンの二人はなんなんだ? これって相思相愛って理解しちゃっていいんだよね? 11歳の少年少女だからいいようなものを、これがもっと年上だったら絶対にあんなことやこんなことになっちゃうぞ。だって廃墟で二人の夫婦生活とも取れる未来設計を描かれたら、もうそうなるしかないでしょ? いかんなぁ、この話初見を子供の頃にしたかったぜ。 このアニメの画面の描き込みがきれいな要素がひとつわかった。シーンにもよるけど基本的な画面全体をぼかしていて、そこに太陽光などの自然光を柔らかに降りかける構図を多用しているんだよね。説明は難しいけど、同じような手法は今年のNHK大河ドラマ「龍馬伝」でも多用されている。いや、本当は大河ドラマはこういう作りにしたかったんだろうけど、これまでのVTRじゃあのぼかし具合が上手く出なかったんだろうなぁ。今年の大河ドラマは新型のカメラを使って上手く画面にぼかしを入れているというのは、「龍馬伝」公式サイトにあった。この「風の少女エミリー」を見ている方、見た経験のある方は是非とも「龍馬伝」と見比べて欲しい。本当に共通点多いから。 |

|